水産物の流通において、水産問屋は産地と小売店・飲食店をつなぐ役割を担っています。しかし、「仲卸」や「大卸」との違いがわかりにくく、それぞれの機能や特徴を正確に理解している方は少ないのが現状です。

本記事では、水産問屋の基本的な仕組みや業務内容を解説するとともに、仲卸や大卸との違いを明確にしていきます。さらに、利用するメリット・デメリットや最近の動向についても触れていきます。

水産問屋と大卸・仲卸の違い

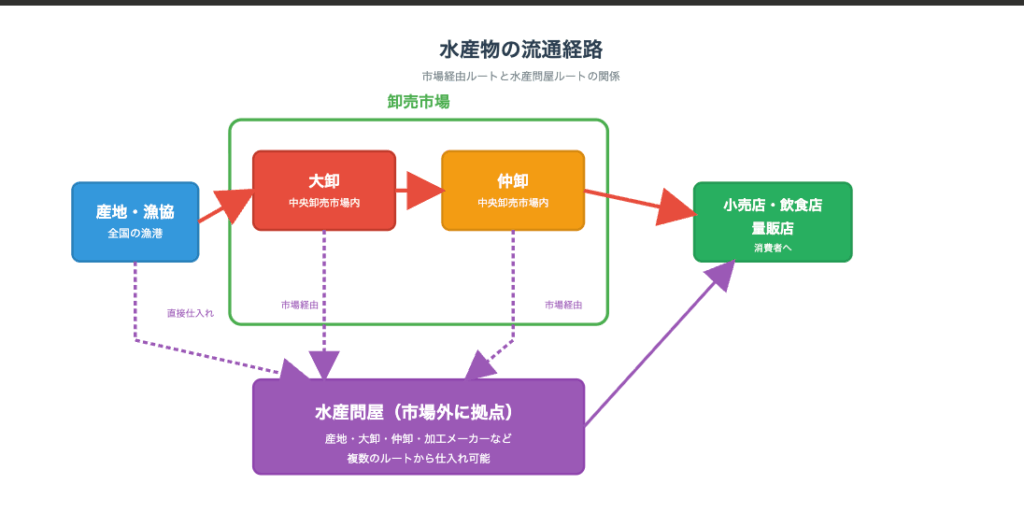

水産物の流通経路を理解するうえで、大卸・仲卸・水産問屋の違いを把握することが欠かせません。これらは似た役割を持ちながらも、拠点とする場所や取扱品目、事業規模において明確な違いがあります。

なお、「水産問屋」という呼称は、法律や制度で明確に定義されたものではなく、業界や地域によって解釈が異なる場合があります。本記事では、一般的に市場外に拠点を持ち、独自の仕入れルートで水産物を扱う事業者を指す用語として使用しています。

大卸・仲卸・水産問屋の関係

水産物の基本的な流通経路は、以下のように整理できます。

大卸は、産地市場や漁協から大量の水産物を買い付け、中央卸売市場内で取引を行います。仲卸は大卸から仕入れた商品を選別・仕分けし、小売店や飲食店に販売します。水産問屋は市場外に拠点を持ち、大卸や仲卸、産地から直接仕入れるなど複数のルートを活用して販売する形態をとっています。

| 業態 | 拠点 | 特徴 | 取扱品目 |

|---|---|---|---|

| 大卸 | 市場内 | ・産地から大量の水産物を買い付け、中央卸売市場内で商品を集荷・卸売 ・価格形成や市場管理の役割も担い、鮮度維持や流通の効率化を推進 | 鮮魚、冷凍魚介、加工品など水産物全般 |

| 仲卸 | 市場内 | ・大卸や産地から仕入れた商品を選別・仕分け ・小口販売、加工、品質管理を行い小売店や飲食店のニーズに合わせた商品提供を実施 | 鮮魚が中心ながら加工品も扱うことがある |

| 水産問屋 | 市場外 | ・市場外拠点を持ち、多様な仕入れルート(産地、仲卸、大卸等)から水産物、食品を調達 ・小ロット、多品目対応や複合商品の取り扱いに柔軟かつ広範に対応し多様な販売先に商品を供給 | 水産物に加え青果や加工食品など多彩な品目 |

大卸の特徴と役割

大卸は市場内に拠点を持ち、産地から大量の水産物を買い付けて中央卸売市場内で取引を行います。市場全体の価格形成にも影響を与える存在であり、水産物流通の中核を担っています。

セリや相対取引を通じて仲卸や買参人に商品を供給し、流通の効率化や鮮度維持を推進する役割を果たします。産地との強固なパイプを持ち、大量の水産物を安定的に調達する力を持っているのが特徴です。

仲卸の特徴と役割

仲卸は市場内の敷地を流通起点としている水産会社です。大卸から仕入れた商品を選別・仕分けし、小売店や飲食店のニーズに合わせた商品提供を行います。

市場内に拠点を持つメリット

市場内に拠点を構える仲卸は、商品が目の前にあり、家賃も比較的安価であるため運営面での利点があります。セリや相対取引に即座に対応でき、鮮度の高い商品を素早く確保できる環境が整っています。

市場内に拠点を持つ制約

ただし、土地が限られているため、広い面積を確保することは難しい現実があります。倉庫や加工場の拡張にも制約があり、事業拡大の際には物理的な制限を受けます。また、水産市場の敷地内では扱える品目に制限があり、肉・青果・加工食品などを取り扱えないケースもあります。

水産問屋の特徴と役割

水産問屋は市場外の敷地を流通起点としている水産会社を指します。市場に依存しない独自の流通網を構築し、産地だけでなく大卸や仲卸からも仕入れるなど、複数のルートを活用できる柔軟性があります。

市場外に拠点を持つメリット

私有地に拠点を持つ問屋であれば、水産物に限らず様々な商品を扱えます。肉・青果・加工食品などを統合して取り扱い、ワンストップでの納品体制を構築している企業も存在します。また、水産物に加えて青果や加工食品など多様な品目を取り扱い、小ロット・多品目対応が可能な点も特徴です。

市場外拠点の特性

大卸が市場流通の要であるのに対し、水産問屋は市場に依存しない独自の流通網を構築しています。こうした柔軟性により、多様な販売先のニーズに対応できる体制を整えています。

主な大卸・仲卸・問屋の会社例と特徴

水産流通において、各業態には代表的な企業が存在します。以下に主な会社と特徴を紹介します。

大卸の代表企業

豊洲市場を中心に、以下の企業が大卸として機能しています。

東京都の大卸

| 企業名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

| 中央魚類 | ・東証スタンダード上場の独立系大手で、豊洲市場における水産物卸売のリーディングカンパニー ・多様な魚種を扱い、自社の物流センターと連携した安定した供給体制を構築 | https://www.chuogyorui.com/ |

| 大都魚類 | ・マルハニチロの100%子会社で1947年の創業以来、築地市場から豊洲市場まで水産物流通の中心を担う ・ISO22000を取得し衛生管理体制を徹底し、豊洲・大田・千住・成田に拠点を持ち多様な流通ルートで鮮魚を安定供給 | https://www.daitogyorui.co.jp/ |

| 東都水産 | ・東証スタンダード上場で1948年創業の独立系大卸で、豊洲市場を拠点に冷凍工場や不動産事業も展開 ・多角的な経営により供給安定と付加価値の提供を実現。全国の飲食店や量販店へ高品質な水産物を供給 | https://www.tohsui.co.jp/ |

| 第一水産 | ・豊洲市場で主要な大卸の一角長年の実績を持ち、多様な魚種の扱いや専門的な調達力で顧客の急なニーズに対応 | https://www.daiichisuisan.co.jp/ |

| 築地魚市場 | ・築地時代からの約90年の歴史を持ち、豊洲市場での卸売業を継続 ・長年培った目利き力と取引ネットワークで高級鮮魚から一般魚まで安定した供給を実現 | https://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/ |

| 綜合食品 | ・豊洲市場にあり、多様な取引先とのネットワークを構築 ・卸売業だけでなく、生産者や消費者側に近いトレーサビリティや付加価値に注力 | https://www.sogo-syokuhin.co.jp/ |

| 丸千千代田水産 | ・豊洲市場内での専門性の高い水産物取り扱いに強み ・国内から仕入れた高品質な商品を安定的に提供し、多くの仲卸や小売業者と信頼関係を構築 | https://www.marusen.co.jp/ |

大阪市場の大卸

| 企業名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

| うおいち | ・大阪魚市場の分割統合により誕生し関西圏最大規模で大阪、東部、北部、和歌山、滋賀など複数市場に拠点を持つ ・地域に密着しながら全国流通も視野に入れた安定供給体制を保有 | https://www.uoichi.co.jp/ |

| 大水 | ・大阪中央市場における重要な大卸で地域特性を踏まえ、地元の水産物流通を支援 ・多様な顧客への対応力と長期にわたる信頼関係が評価されている | https://www.daisui.co.jp/about/market-info/osaka/ |

これらの大卸は、産地との強固なパイプを持ち、大量の水産物を安定的に調達する力を持っています。市場全体の価格形成にも影響を与える存在といえます。

仲卸の代表企業

| 企業名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

| 山治 | ・多種多様な水産品を扱い、首都圏の飲食店や小売店のニーズに対応 ・チームワークで市場を支え、独自の梱包ラインや温度管理システムを導入して品質維持に注力 | https://www.yama-haru.jp/ |

| 山幸(やまゆき) | ・築地・豊洲市場最大手のマグロ仲卸で目利きに定評があり、「山幸のマグロ」は飲食店でもブランドとして認知されている ・海外販路も開拓し、国内に高品質なマグロを供給 | https://yamayuki.co.jp/ |

| 米川水産 | ・築地市場で80余年の歴史を持つマグロ専門の仲卸 ・豊洲市場移転後もマグロと鮮魚を扱い、専門の買付人による目利きで高品質な魚介類を提供 | https://yonekawa-suisan.co.jp/ |

| 旭水産 | ・豊洲市場内で長年の実績を誇り、多様な魚種の取り扱いで顧客からの厚い信頼を獲得 | https://asahisuisan.co.jp/ |

| 共同水産 | ・豊洲市場の主要仲卸のひとつ ・多様な販売先に対応し、安定した供給と品質管理を実施 | http://www.kyousui.jp/ |

| 亀和商店 | ・国内初のMSC認証を取得した専門性の高い水産物を扱う豊洲の仲卸 ・希少魚や特定の魚種に強みを持ち、専門店や飲食店に高品質な商品を提供 | https://kamewa.co.jp/ |

特に山幸(やまゆき)は、ブランド力を持つ仲卸の代表例といえます。こうした企業では、単なる目利きを超えて「この仲卸から仕入れているから品質が保証される」という信頼が構築されています。

飲食店が「山幸のマグロを使用」と明示することで、顧客に対する品質の証明となっているケースもあります。

水産問屋の代表企業

| 企業名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

| ハンスイ | ・市場外に拠点を置き、水産物だけでなく青果や加工食品も含む総合的な食品卸を展開 ・独自ルートでの仕入れと多様な納品先に対応し、ワンストップの食品供給サービスを提供 | https://hansui.jp/ |

| プレコフーズ | ・業務用食材に特化し、市場外拠点から飲食店や量販店へ多様な商品を供給 ・独自の流通システムとオンライン注文により効率的な運営を実現 | https://www.precofoods.co.jp/ |

| かいせい物産 | ・全国から多品目の魚介や食材を仕入れる卸売業者 ・首都圏の飲食店・量販店へ、鮮度とスピード納品を重視した供給体制 | https://kaiseibussan.co.jp/ |

これらの企業は、市場に依存せず独自の仕入れルートを構築し、多様な販売先に対応しています。市場外に拠点を持つことで、水産物以外の食品も統合して取り扱うなど、柔軟な事業展開が可能です。

水産問屋の主な業務内容とは

水産問屋は、産地から消費者に至るまでの流通過程において、複数の業務を担っています。ここでは、代表的な業務内容を3つに分けて解説します。

買付・仕入れ業務(産地市場・中央市場・漁協)

水産問屋の業務の起点となるのが、買付・仕入れ業務です。

仕入れ先は多岐にわたります。産地市場では、地方の漁港に近い市場で水揚げ直後の魚を買い付けることができます。中央卸売市場では、全国から集まる多様な魚種を効率的に調達できます。漁業協同組合(漁協)からの直接仕入れも行われており、養殖業者や加工メーカーとの取引も含まれます。

産地市場や漁協から直接仕入れることで、鮮度の高い商品を確保できる一方、中央市場を経由することで多品目を効率的に調達することも可能です。仕入れ先の選定は、取引先のニーズや価格、鮮度のバランスを考慮して行われます。

選別・加工・冷蔵保管などの中間処理

仕入れた水産物は、そのまま販売されるわけではなく、選別・加工・保管といった中間処理が施されます。

選別業務の実態

選別では、サイズ・鮮度・品質ごとに商品を分類します。同じ魚種でも、サイズや脂の乗り具合によって販売先や価格が変わるため、正確な選別が求められます。

加工業務の役割

加工では、三枚おろし・切り身・冷凍加工などが行われます。飲食店や小売店が求める形態に応じて、適切な加工を施すことで、納品先の手間を省けます。

冷蔵保管の技術

冷蔵保管では、適切な温度管理による鮮度維持が行われます。魚種ごとに最適な保管温度が異なるため、専門的な知識と設備が必要です。特に冷蔵・冷凍保管の技術は、安定供給を実現するうえで欠かせない要素となっています。

小売店・飲食店・仲卸・量販店などへの販売・配送

水産問屋の最終的な業務は、販売・配送です。

主な販売先には、小売店(鮮魚店・スーパー)、飲食店(寿司店・居酒屋・レストラン)、量販店などが含まれます。なお、一部の事例として市場外の問屋から市場内の仲卸へ商品を供給する逆流通のケースも存在しますが、これは例外的な取引形態です。

配送においては、鮮度を保つための温度管理や迅速な輸送が求められます。近年では、オンライン受発注システムの導入により、発注から配送までの効率化が進んでいます。

水産問屋を利用するメリットとデメリット

水産問屋を通じた仕入れには、明確なメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、それぞれの側面を具体的に解説します。

メリット1:安定供給と仕入れの効率化

水産問屋を利用する最大のメリットは、年間を通じた安定供給が実現できることです。

供給リスクの分散

天候や漁獲状況に左右されやすい水産物において、問屋は複数の仕入れ先を確保することで供給リスクを分散しています。特定の魚種が不漁の際にも、代替品を提案するなど柔軟な対応ができます。

大量仕入れの考え方

安定供給は水産問屋の強みですが、大量仕入れに関しては注意が必要です。水産問屋や仲卸を経由するよりも、産地やメーカーとの直接取引のほうが有利な場合もあります。仕入れ量や頻度に応じて、最適な調達ルートを選択することが求められます。

メリット2:プロの目利きによる品質担保

水産問屋や仲卸には、長年の経験を持つ目利きのプロが在籍しています。

鮮度・脂の乗り・身質など、見た目だけでは判断しにくい要素を的確に評価し、品質の高い商品を提供できます。これにより、仕入れる側は商品選定の負担を軽減できます。

ブランド仲卸の信頼性

特にブランド力を持つ仲卸の場合、目利きを超えた信頼関係が構築されています。

前述の山幸のように、「この仲卸から仕入れているから品質が保証される」という信頼が確立されている企業では、仕入れ先を明示すること自体が顧客に対する安心感を提供できる仕組みとなっています。

デメリット1:中間マージンの発生と取引コストのバランス

水産問屋を介すことで、中間マージンが発生することは避けられません。

産地から直接仕入れる場合と比較すると、問屋を経由することで価格が上乗せされます。しかし、この点を単純にデメリットと捉えることはできません。

中間業者が担うリスク

水産問屋は、在庫リスクや価格高騰時の負担を一部負担しています。需要が急減した際の在庫処分や、価格が高騰した際の販売価格の調整など、流通を安定させるための機能を果たしています。

コストとリスクの関係

こうした役割を考慮すると、中間マージンは単なるコスト増ではなく、リスク分散のための対価としての側面も持ちます。在庫リスク・需要変動・価格変動を中間業者が負担することで、仕入れる側は安定した取引を継続できる環境が整っています。

デメリット2:情報の希薄化

川上から川下へ商品が流れる過程で、情報のリレーが行われますが、100%の情報を伝達することは難しいのが実情です。

失われやすい情報の種類

具体的には、水揚げ日、漁港名、漁法、ブランド情報、特記事項(天然・養殖の区別など)といった情報が川下まで届かなくなるケースがあります。

情報欠落の影響

こうした情報の欠落は、最終的な販売現場において商品の価値を正しく伝えられない原因となります。特に、消費者が産地や鮮度を重視する傾向が強まっている昨今、情報の希薄化は商品力の低下につながる可能性があります。

水産問屋の最近の動向と今後の注目点

水産流通を取り巻く環境は変化しており、水産問屋の役割や機能も進化しています。ここでは、最近の動向と今後注目すべきポイントを3つ紹介します。

衛生基準の向上

水産物を扱ううえで、衛生管理は最も基本的かつ不可欠な要素です。

管理すべき基本項目

入荷日の記録、産地情報の明確化、保管期限と廃棄基準の設定といった項目が適切に管理される必要があります。これらは当然管理されているべき項目ですが、市場流通の過程で不十分になっている現状があります。

業界全体の意識変化

市場内でこの課題に危機感を持つ事業者は多く、少しずつではありますが、テクノロジーや仕組みを活用した衛生基準の向上が進んでいます。

トレーサビリティの導入

トレーサビリティシステムの導入により、いつ・どこで・誰が取り扱ったかを記録する動きが広がっています。こうした取り組みは、消費者の安心・安全に対するニーズに応えるだけでなく、事業者自身のリスク管理にもつながっています。

オンライン受発注や冷凍物流の整備

デジタル技術の進展により、オンライン受発注システムの導入が進んでいます。

従来は電話やFAXで行われていた発注業務が、Web上で完結するようになり、業務効率が大幅に向上しています。在庫状況や価格情報をリアルタイムで確認できるため、仕入れ側の意思決定も迅速化しています。

冷凍技術の進化

また、冷凍物流の整備も進んでおり、鮮度を保ったまま長距離輸送ができるようになっています。冷凍技術の向上により、解凍後も生に近い品質を維持できる商品が増えており、産地から遠い地域でも高品質な水産物を提供できる環境が整いつつあります。

海外輸出や産地直送型モデルの広がり

水産物の流通経路は、従来の「産地/メーカー → 大卸 → 仲卸 → 量販店/飲食店」という流れが基本でした。しかし、2018年に改正され2020年6月21日に施行された卸売市場法により市場取引が大幅に自由化されたことを背景に、多様な流通経路が増加しています。

新しい流通経路の例

この法改正により、第三者販売の禁止や直荷引き禁止などの規制が原則廃止され、市場を経由しない取引が活発化しました。その結果、以下のような流通パターンが生まれています。

産地/メーカーから仲卸を経て量販店/飲食店へ、産地/メーカーから大卸を経て量販店/飲食店へ、産地/メーカーから問屋を経て量販店/飲食店へといった流通が行われるようになりました。

垂直統合の動き

さらに、産地/メーカーが問屋機能を持ち、量販店/飲食店と直接取引するケースや、量販店/飲食店がメーカー機能を持ち、仕入れから販売まで一貫して行う事例も見られます。

中間業者の役割再考

昨今、ECなどを用いた「中間業者を省けば利益が出る」という主張もありますが、在庫リスク・需要変動・価格変動を中間業者が負担している側面もあり、流通構造は単純化できません。こうした中間業者の役割が、長く続く流通形態を支えている理由でもあります。

まとめ

水産問屋は、産地と小売店・飲食店をつなぐ流通の要として機能しています。仲卸や大卸との違いを理解し、それぞれの役割を把握することで、最適な仕入れルートを選択できます。

水産問屋を利用するメリットとしては、安定供給とプロの目利きによる品質担保があげられます。一方で、中間マージンの発生や情報の希薄化といったデメリットも存在しますが、これらはリスク分散や流通の安定化という側面から捉える必要があります。

近年では、衛生基準の向上やオンライン受発注システムの導入、産地直送型モデルの広がりなど、水産流通を取り巻く環境は変化しています。こうした動向を踏まえ、自社のニーズに合った仕入れ方法を選択することが、今後ますます求められるでしょう。

生鮮業界に特化した求人サイト「オイシルキャリア」

生鮮業界での転職をお考えですか?「オイシルキャリア」は、生鮮業界に特化した求人サイトです。水産や鮮魚に関する知識を活かせる仕事や、新たなキャリアに挑戦できる求人を多数掲載!

まずは気になる求人をチェックして、あなたにぴったりの一歩を踏み出してみませんか?

\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /