スーパーの店頭に並ぶ、みずみずしいリンゴや真っ赤なトマト。私たちの食卓に欠かせない「青果」ですが、普段何気なく手に取るこれらの食品について、その定義や分類を深く考えたことはありますか?

「野菜」と「果物」の違いはどこにあるのか、栄養価にはどのような差があるのか、意外と知らないことも多いのではないでしょうか。

そもそも、「青果」とは野菜と果物を包括する言葉です。では、野菜と果物の違いはどこで決まるのでしょうか。

今回は、青果の定義から野菜と果物の意外な分類、流通の仕組みまで、さまざまな観点から詳しく解説します。

「果物だと思っていたら実は野菜だった!」といったように、新たな発見を通して、日々の食生活をさらに楽しんでいただければ幸いです。

青果=野菜ではない?「青果」の定義を解説!

野菜のことを「青果」と言っている方はいませんか?

実は、「青果」は野菜と果物の両方を指す言葉です。まずは、定義から見てみましょう。

そもそも「青果」とは? 定義と分類

「青果」とは、食品流通や小売において、おもに「野菜と果物」を指す生鮮食品の分類のひとつ。

スーパーマーケットの売り場では、鮮魚や精肉と並ぶ、生鮮食品の代表的なカテゴリーとなっています。

具体的には、収穫後に生の状態で販売される農産物が該当し、加工食品や穀物とは区別されます。

日本では、農林水産省などの公的機関でも、野菜や果物を総称する際に「青果」という言葉が用いられています。

混同しやすい?「青果」と「農産物」の違い

「青果」と混同しやすい言葉として、もうひとつ「農産物」があります。どちらも農業によって生産されるものですが、その範囲には明確な違いがあります。

「農産物」とは、農業によって生産されるすべての生産物を指し、米や麦、野菜、果物に加え、畜産物(肉、卵、乳)や花きなども含まれます。

また、一部の加工品(缶詰、瓶詰め、ジュースなど)も農産物として扱われることがあります。

一方、「青果」は農産物の中でも特に「鮮度の高い野菜や果物」のこと。畜産物や加工品は含まれず、新鮮なまま流通するのが特徴です。

たとえば、トマトは生の状態では青果ですが、加工されてジュースになると「農産加工品」となり、「青果」には含まれないのです。

このように、すべての青果は農産物ですが、すべての農産物が青果に該当するわけではありません。

青果は農産物の一部であり、より限定的な分類なのです。

| 青果 | 加工されていない新鮮な野菜と果物を指す言葉。 |

| 農産物 | 農業によって生産されるすべての生産物。米や麦、野菜、果物、畜産物(肉、卵、乳)や花きなども含まれる。 |

青果について知ろう!「野菜」と「果物」の違いとは?

次は、青果の中でも「野菜」と「果物」の違いを見てみましょう。

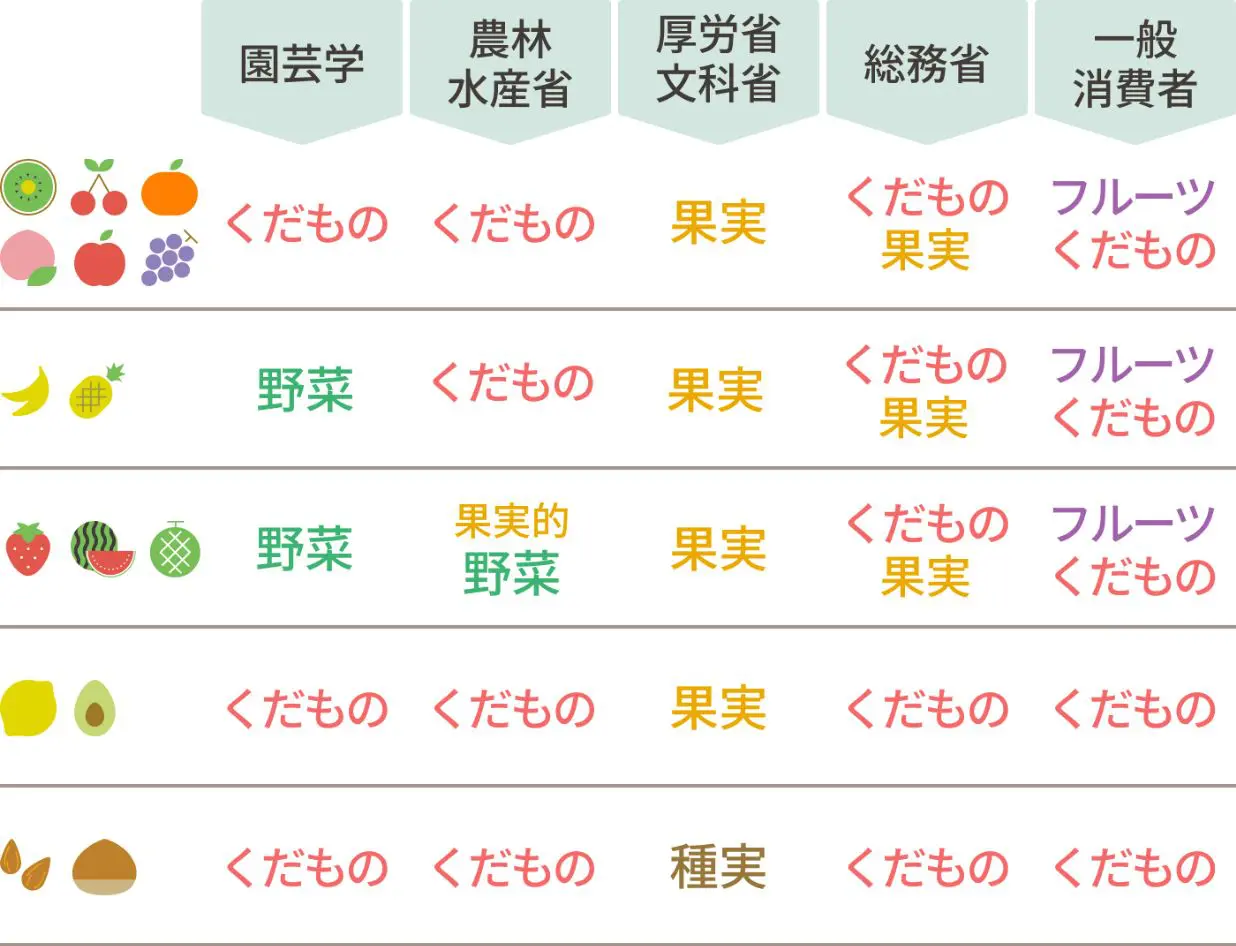

実は野菜と果物の分類には、明確な統一基準がありません。

分類の仕方は国によっても違い、日本でもさまざまな場面で分類の仕方が異なります。

まずは、野菜と果物それぞれの定義を確認しながら、どのようなものが当てはまるのか、分類ごとに見てみましょう。

| 青果 | 加工されていない新鮮な野菜と果物を指す言葉。 |

| 農産物 | 農業によって生産されるすべての生産物。米や麦、野菜、果物、畜産物(肉、卵、乳)や花きなども含まれる。 |

| 野菜 | 草になる植物で、甘くなく、主に調理して食べる食材。 |

| 果物 | 木になる果実で、甘みがあり、主に生食される食材。 |

出典:ふるふむ『野菜と果物の違いは? 定義や分類の基準、豆知識も紹介』

「野菜」と「果物」の定義

一般的に、消費者目線では以下のように定義されます。

- 野菜:草になる植物で、甘くなく、主に調理して食べる食材。

- 果物:木になる果実で、甘みがあり、主に生食される食材。

ただし、こうした定義には例外も多く、トマトやスイカ、メロンなどは植物学的には野菜に分類されますが、果物として扱われることもあります。

分類は味や用途、文化的な慣習によっても変わり得るため、必ずしも明確な線引きがあるわけではありません。

まずは、野菜の分類から詳しく見ていきましょう。

食べる部分で分類!「野菜」の種類と特徴

野菜とは、食用となる草本(そうほん)植物の食用部分を指します。

主に葉、根、茎、花、果実が食べられ、この食べられる箇所によって、以下の数種類に分けられます。

根菜類(根を食べられる野菜)

根菜類は、肥大した根を食用とする野菜です。土の中で育ち、貯蔵性に優れているものが多く、煮物や炒め物など、様々な料理に使われます。

例:ダイコン・ニンジン・ゴボウ・ジャガイモ・カブ など

茎菜類(茎を食べられる野菜)

茎菜類(けいさいるい)は、地上部の茎や茎の一部を食用とする野菜です。独特の風味や食感を持つものが多く、炒め物や和え物などに使われます。

例:タマネギ・アスパラガス・ウド・タケノコ など

葉菜類(葉を食べられる野菜)

葉菜類は、主に葉や茎を食用とする野菜の総称です。アブラナ科のものが多いですが、他にもキク科やセリ科なども含まれます。

例:キャベツ・レタス・ハクサイ・ホウレンソウ・ネギ など

果菜類(果実を食べられる野菜)

果菜類は、果実や種子を食用とする野菜を指します。ナス科、ウリ科、マメ科などの野菜が多く、果実を食べるもの(トマトやナス)と、種子を食べるもの(エダマメやトウモロコシ)があります。

例:キュウリ・トマト・ナス・ピーマン・オクラ など

花菜類(花を食べられる野菜)

花や蕾、花弁を食用とする野菜は、花菜類と呼ばれています。独特の風味や食感を持ち、サラダや炒め物、ピクルスなどに使われます。

例:ブロッコリー・カリフラワー・食用ギク・アーティチョーク・ミョウガ など

その他(きのこ)

きのこは、植物ではなく菌類に分類されますが、調理法や食材としての扱いが野菜に近いため、ここでは野菜の一種として紹介します。

例:シイタケ・エノキタケ・シメジ・エリンギ・マッシュルーム など

実の特徴で分類!「果物」の種類と特徴

果物は食用となる果実の総称で、基本的には木本(もくほん)植物に実るものとされています。

その分類にはいくつかの方法がありますが、今回は「果実の種類」による分類をもとに見ていきましょう。

仁果類(じんかるい)

仁果類(じんかるい)は、花柄の先端にある子房部分が発達して果実になる果物です。

おもにバラ科のリンゴ属やナシ属に属する植物の果実で、種は中心部(心室)にまとまっており、果肉部分を食べます。

例:ナシ・リンゴ・カリン など

準仁果類

準仁果類は、仁果類と同様に中心に種を持ち、果肉部分を食べる果物です。

ただし、種を包む構造がやや不明瞭で、果肉が柔らかく、果汁も豊富なのが特徴です。

例:カキ・ビワ・イチジク など

核果類(かくかるい)

核果類(かくかるい)は、果実の中心に硬い種(核)を持つ果物です。果肉は柔らかくジューシーで、種が大きいのが特徴です。

例:モモ・サクランボ・ウメ・アンズ など

漿果類(しょうかるい)

漿果類(しょうかるい)とは、果皮が薄く、果肉全体が多汁な果物を指します。一般的にサイズが小さく、皮ごと食べることが多いのが特徴です。

例:イチゴ・ブルーベリー・ラズベリー・ブドウ・キウイ など

殻果類(かくかるい)

殻果類(かくかるい)は、外側が硬い殻で覆われている果物を指します。食べる部分は種子であり、殻を割って取り出します。

なお、「かくかるい」という読み方は、核果類(果肉の中に硬い種を持つ果物)と同じですが、意味や構造は異なります。

例:クリ・クルミ・アーモンド・ピスタチオ など

果実的野菜

果実的野菜とは、植物学的には野菜に分類されるものの、果物のように扱われる食材を指します。見た目や味の印象から、消費者には果物として広く認識されています。

例:メロン・スイカ・バナナ・パイナップル など

「野菜」と「果物」の違いはどこで決まる?

そもそも、野菜と果物の違いはどこで決まるのでしょうか。

実は、これには曖昧な部分が多く、一概には定義できるものではありません。時と場合によって、その分類や呼び方が変わることがあるのです。

ここでは、様々な角度から分類基準の違いを深掘りしていきましょう。

出典:ふるふむ『野菜と果物の違いは? 定義や分類の基準、豆知識も紹介』

① 農林水産省の見解による違い

農林水産省では、はっきりとした定義がないとしつつも、便宜上、栽培方法と生育形態によって野菜と果物を区別しています。

野菜:

苗を植えて1年で収穫するもの(草本植物)。田んぼや畑で栽培できる(山菜を含む)。

果物:

おおむね2年以上枯れずに育つ(木本植物)。果実が食べられる。

おおむね以上の条件を満たすものを、それぞれ野菜・果物としています。(※例外もあり)

この分類に基づくと、スイカやメロン、イチゴは草本植物であり、一年以内に収穫されるため「野菜」にカテゴライズされます。

しかし、青果の出荷量を把握するための定義に限り、例外的に設けられた「果実的野菜(果物のように食べられる野菜)」に分類されています。

このように、分類が曖昧なものに関しては、目的や用途、状況によって臨機応変に使い分けらているのです。

② 植物学的な違い

植物学的な観点では、「どの部分を食べるか」によって、野菜か果物かを分類します。

野菜:葉・茎・根・花などを食べるもの。

果物:受粉後に花の子房が発達した果実を食べるもの。

この分類をもとにすると、スイカやメロン、イチゴは果物に含まれますが、一方で、キュウリやナス、トマトも果物に含まれることになります。

このように、植物学的な分類では、一般的な果物・野菜の認識に違いが生じる場合が往々にしてあるのです。

③ 市場や消費者の認識による違い

スーパーマーケットなどの小売店では、消費者の「一般的なイメージ」に基づいて、野菜と果物を分類しています。

とくに、甘みの強さや食べ方(生食か調理か)、食事のタイミング(おかずかデザートか)などが分類の基準となることが多いようです。

野菜:甘くない・調理することが多い。

果物:甘い・生食することが多い。

この分類をもとにすると、ほぼ私たちのイメージどおり。スイカやメロン、イチゴなども果物として扱われます。

しかし、トマトに限り流通の都合上、青果市場では果物として扱われています。

店舗に並ぶときには野菜として分類されるため、消費者が目にする機会はほぼありませんが、このような例外も存在します。

④ 国や地域による違い

野菜と果物の分類は、国や地域によっても違いが見られます。

たとえば、以下のようなケースがあるようです。

- フランス:メロンやスイカは野菜。

- 東南アジア:未熟な果物は野菜。

- 中国の一部地域:ライチなどのトロピカルフルーツは野菜。

- イタリアの一部地域:トマトは“甘みのある果実”。

- ポルトガル:ジャムにするものは果実。(例:ジャム用カボチャ)

ほかにも、未熟な果実を野菜として扱う地域や、果実の一部を野菜として扱う地域も存在します。

文化や食習慣、気候などの影響によって、同じ植物でも分類に違いが見られることは少なくありません。

迷いやすい食材!これは野菜?それとも果物?

ふだん何気なく食べている食材の中には、「これって果物?野菜?」と迷ってしまうものが意外と多くあります。ここでは、代表的な迷いやすい食材をピックアップ。その理由と分類を紹介します。

「果物っぽいけど実は野菜」のもの

まずは、果物かと思いきや、実は植物学上の分類で野菜だったものを見てみましょう。日常的なイメージとは異なる“意外な野菜”たちに驚くかもしれません。

● イチゴ

甘いイチゴは、バラ科の多年草の果実。一般的に果物として扱われていますが、実は、植物学的に見ると野菜のなかまです。

● スイカ

ウリ科のつる性一年草の果実、スイカ。水分が多く、甘いため、果物として認識されることが多いですが、収穫までが一年以内で完結するという点で、野菜に分類されます。

● メロン

スイカ同様、ウリ科のつる性一年草の果実であるメロン。高級な品種は贈答用にも使われるため、果物としてのイメージが強いですが、植物学上の分類では野菜です。

● バナナ

バナナはバショウ科の多年草の果実で、植物学的には野菜です。木のように見える部分は、葉が重なった偽茎と呼ばれるもの。果物の条件である木本植物(木になる果実)ではありません。

「野菜っぽいけど実は果物」のもの

つづいて、日常的な扱いは野菜ですが、実は果物だったものを見ていきましょう。

● トマト

ナス科の多年草の果実で、野菜として扱われるのが当たり前のトマトですが、花の子房が発達してできる「果実」であり、果肉の中に種子を含む構造を持つため、植物学的には果物と分類されます。

● キュウリ

ウリ科のつる性一年草の果実で、サラダなどに使われるキュウリ。こちらも植物学的には「果実を食べる」果物のなかまです。

● ナス

ナス科の多年草の果実、ナス。通常は野菜として扱われますが、トマトやキュウリと同様に「果肉の中に種子を含む構造を持つ」「果実を食べる」という点において果物に分類されます。

● カボチャ

甘い味付けも合うカボチャ。ウリ科のつる性一年草の果実ということで、果物に分類されます。

● アボカド

クリーミーでヘルシーな食材として人気のアボカド。栄養価や食感、食べ方などから野菜として扱われることが定番ですが、クスノキ科の常緑高木の果実で、植物学的には果物に分類されます。

栄養面から見る!野菜と果物の違いとは

ここからは、栄養面から野菜と果物の違いを見てみましょう。

どちらもビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富ですが、それぞれの特徴と体への働きとは?

野菜に豊富な栄養

野菜は、体の調子を整え、健康維持に不可欠なビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含んでいます。まさに、ビタミン・ミネラル・食物繊維の宝庫。

β-カロテン、ビタミンC、ビタミンK、葉酸

野菜には多くの栄養素が含まれていますが、その種類によって特徴に違いがあります。

淡色野菜は水分を多く含み、ビタミンCやカリウム、食物繊維などが摂れる一方で、栄養素の濃度はやや控えめです。

それに対して、緑黄色野菜はβ-カロテンやビタミンC、ビタミンK、葉酸などを豊富に含み、抗酸化作用や免疫力の維持に効果があるとされています。

カリウム、カルシウム、鉄分

野菜には、血圧の調整や骨の健康維持に役立つカリウムやカルシウム、さらに貧血予防に欠かせない鉄分など、さまざまなミネラルが含まれています。

これらの栄養素は体の基本的な機能を支えるうえで重要であり、不足しやすい栄養素でもあるため、日々の食事で意識的に取り入れることが大切です。

セルロース、ヘミセルロースなどの不溶性食物繊維

野菜に含まれる不溶性食物繊維は、腸内環境を整え、便のかさを増やすことで便通を促進し、便秘の解消に役立ちます。

中でも代表的な成分であるセルロースやヘミセルロースは、水に溶けず消化されにくい特徴を持ち、腸を刺激してぜん動運動(腸の動き)を活発にする働きがあります。

キャベツ、ゴボウ、ホウレンソウ、ブロッコリーなどの野菜に多く含まれており、腸の健康を保つためにも積極的に取り入れたい栄養素です。

ポリフェノールやイソチオシアネートなどの機能性成分

野菜には、抗酸化作用や抗がん作用などが期待されるポリフェノールやイソチオシアネートなどの機能性成分を含むものがあります。

ポリフェノールは紫キャベツやナスの皮、タマネギなどに含まれ、活性酸素の除去や生活習慣病の予防に役立つとされています。

また、イソチオシアネートはブロッコリーやカリフラワー、ダイコンなどアブラナ科の野菜に含まれ、がん予防や解毒作用を促す働きが注目されています。

見た目や香りの強い野菜には、こうした成分が豊富に含まれていることが多く、健康維持に積極的に取り入れたい栄養素です。

果物に豊富な栄養

果物は、ビタミンCやカリウム、ポリフェノール、食物繊維などの栄養素も豊富に含まれており、エネルギーと美をチャージする源。

甘味や酸味、香りなど、五感を満たす要素も多く、心身ともに元気を与えてくれるでしょう。

果糖・ブドウ糖などの糖質

果物はエネルギー源となる糖質を多く含んでいます。特に果糖は血糖値の上昇が緩やかで、持続的なエネルギー供給に役立ちます。

ビタミンC、ビタミンA、ビタミンE

果物には、ビタミンC・ビタミンA・ビタミンEといった、体の調子を整えるビタミンが豊富に含まれています。

とくに、ビタミンCは抗酸化作用によって老化や生活習慣病の予防に、ビタミンAは皮膚や粘膜の健康維持に、ビタミンEは血行促進や細胞の酸化防止に役立ちます。

カリウム

果物に豊富に含まれるカリウムは、体内の余分なナトリウムを排出し、血圧を下げる働きが期待できます。

むくみ予防や高血圧対策にも役立つ栄養素として知られています。

有機酸

果物には、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸が多く含まれており、疲労回復や食欲増進、代謝促進などに効果があるとされています。

酸味のある果物ほど、有機酸が豊富なのが特徴です。

ペクチンなどの水溶性食物繊維

果物に含まれるペクチンは、血糖値の急上昇を抑えたり、コレステロール値を下げたりする働きがある水溶性食物繊維です。

腸内環境を整える作用もあり、整腸や便通の改善にも効果が期待できます。

青果が届くまでの3つのルート|卸売市場・輸入・直販のしくみを解説

私たちの食卓に並ぶ野菜や果物は、どのような経路を通って届いているのでしょうか。

青果の流通には、卸売市場を通るルート、海外からの輸入ルート、そして近年注目される直販ルートなど、いくつかのパターンがあります。それぞれの特徴やメリットを見てみましょう。

【国内産】大半は卸売市場を経由して流通

国内では、生産者が育てた青果の多くが、卸売市場を経由して流通します。

卸売市場は、生産者と消費者をつなぐ、まさに流通の要所。国内で生産された青果のうち、野菜類は約7割、果物は約5割が卸売市場を経由しています。

● 流通経路

生産者 → 出荷団体・農協 → 卸売業者(大卸) → 仲卸業者 → 小売業者 → 消費者

【輸入品】商社・検疫を経て店頭へ

一方、海外から輸入される野菜や果物は、商社などが海外の生産者と生産契約を結び、国内へ輸入されます。

商社は輸入に関する手続きや検疫、輸送などを担い、小売業者や食品加工業者などに販売します。

● 流通経路

海外の生産者 → 集荷業者・生産者団体 → 商社・輸出業者 → 輸送 → 輸入手続き・検疫 → 商社 → 卸売市場(または小売業者・食品加工業者) → 小売業者・飲食店 → 消費者

輸入青果のメリットは、以下のとおり。

- 国内で生産できない青果を安定的に供給できる。

- 季節に関係なく、さまざまな種類の青果を消費者に提供できる。

- 価格が比較的安定している。

とくに近年は、食生活の変化や健康志向の高まり、手軽に利用できる冷凍食品やカット野菜の普及などにより、輸入量は増加傾向。

今後も輸入青果の需要は増加していくと考えられます。

【直販】生産者から直接届くもう一つのルート

近年、生産者から消費者へ直接販売する「直販」も注目を集めています。

とくに、インターネットの直売サイトの普及に加え、道の駅や農産物直売所が改めて評価されています。

直販には、生産者にとって以下のようなメリットがあります。

- 適正な価格で販売できる。

- 消費者のニーズや要望を直接把握できる。

- 熱心なファンを獲得しやすい。

- 利益率が高い。

消費者にとっても「生産者の顔が見える安心感」は大きな魅力です。食への意識が高まるなかで、生産者と消費者が直接つながる直販は、今後ますます広がっていくでしょう。

まとめ

日々の食卓に彩りを添える、色とりどりの野菜や果物。普段何気なく手に取る青果ですが、その違いや分類を深掘りしてみると、意外な発見があったのではないでしょうか。

近年、消費者の健康志向、EC市場の拡大、技術革新などにより、野菜や果物のマーケットは大きな変革期を迎えています。変化の激しい青果業界ですが、新たな可能性もますます広がっていくでしょう。

この記事を通して、青果への関心を深め、より豊かな食生活を送るきっかけになれば幸いです。

生鮮業界に特化した求人サイト「オイシルキャリア」

生鮮業界での転職をお考えですか?「オイシルキャリア」は、生鮮業界に特化した求人サイトです。青果に関する知識を活かせる仕事や、新たなキャリアに挑戦できる求人を多数掲載!

まずは気になる求人をチェックして、あなたにぴったりの一歩を踏み出してみませんか?

\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /