青果市場には、スーパーや飲食店のバイヤー、給食事業者の仕入れ担当、食品加工業者、EC販売を行う個人事業主など、日々さまざまなプロの仕入れ担当者が集まります。市場は、鮮度・価格・流通スピードを両立できる仕入れ拠点として機能しており、業務用に安定して商品を確保したい事業者にとって欠かせない存在です。

今回は、青果市場の基本的な仕組みや仕入れ方法、利用者のタイプ別の特徴を整理しました。さらに、買参人(ばいさんにん)として市場に出入りするための流れも紹介しています。青果市場について幅広く知りたい方に向けて、全体像をつかめる内容です。

「青果市場」とは? まずは基本を押さえて全体像を理解する

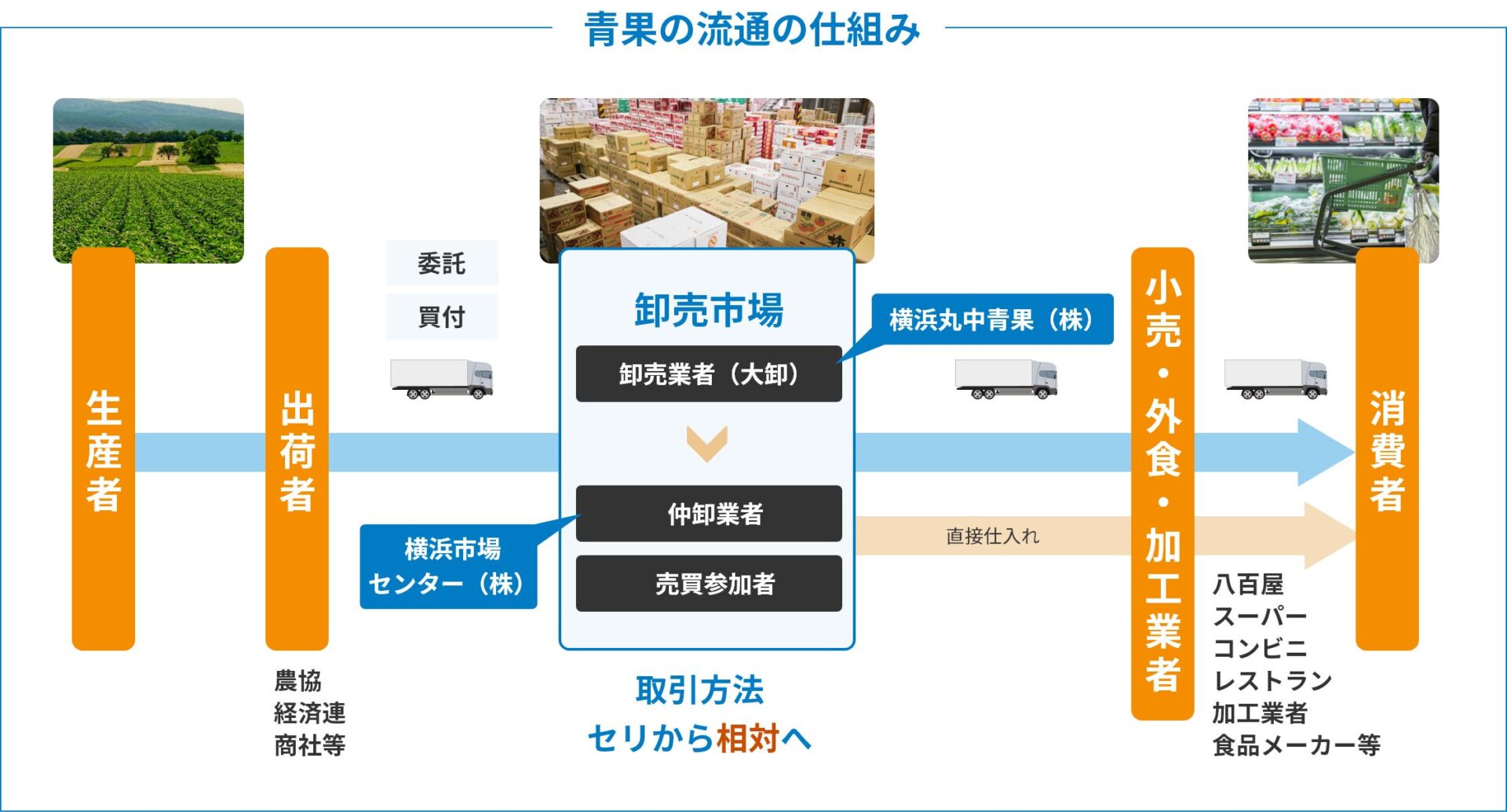

青果市場は、全国各地の青果物が一度に集まり、多くの事業者に分配されていく重要な流通拠点です。生産者と消費者を結び、「集荷」「価格形成」「分荷」といった基本的な機能を通じて、私たちの食生活を支える重要な役割を担っています。

まずは、市場が果たす役割とその全体像を簡潔に整理していきましょう。

「集荷・価格形成・分荷」青果市場の3つの基本機能

青果市場が果たしている役割は、大きく分けて「集荷」「価格形成」「分荷」の3つに整理できます。

これは、産地から消費地へと青果物を届けるうえで欠かせない工程であり、市場の機能を理解するうえでの基本でもあります。

全国各地の生産者や出荷団体から、数多くの青果物が青果市場に集まってきます。あらかじめ出荷契約がある場合もあれば、その日ごとの持ち込み出荷もあります。

「セリ」または「相対取引」によって、商品ごとに値段が決まります。需要と供給、品質、天候などを反映した「市場価格」がこのタイミングで形成されます。

取引が成立した商品は、買参人や仲卸業者のもとへと仕分けられます。注文内容や数量に応じて荷分けされ、そのまま場内で引き取られたり配送に回されたりします。

このように、青果市場は「集める・決める・分ける」の3つの機能を通して、「生産者の販路」と「消費者の供給」を橋渡しする存在として機能しています。

「卸売会社」と「仲卸」と「買参人」の関係

では、続いて青果市場で取引に関わる事業者について見ていきましょう。青果市場では、「卸売会社」「仲卸」「買参人」という3つの立場の事業者が取引に関わっています。

まず、卸売会社は産地から青果物を受け取り、セリや相対取引によって買参人などの買い手に販売します。自治体から許可を受けて営業しており、市場内での販売の起点となる存在です。

買参人とは、卸売会社と直接取引を行うために登録された事業者のことを指します。登録後は、「セリ」への参加や「相対取引」を通じて、青果物を直接仕入れることができます。

主に、大量の青果物を効率的に仕入れたいスーパーマーケットや大規模な八百屋などがこの方法を利用します。

一方の仲卸業者は、卸売会社から商品を仕入れたうえで、小分けや簡易加工を行い、さまざまな事業者に販売しています。

とくに、買参人権を持たない小規模な飲食店や小売店などにとっては、仲卸を通した取引が青果物を仕入れる主な方法となります。

※ 例外的に、買参人であっても少量多品目の仕入れや急な補充、特定の加工品が必要な場合には、仲卸から購入することもあります。

このように、卸売会社が大口取引の窓口となり、買参人が直接仕入れを行う一方で、仲卸がよりきめ細やかなニーズに応えることで、市場全体の流通が円滑に進められています。

さらに詳しく知りたい方は、中央卸売市場を中心とした流通の仕組みを整理した関連記事も参考にしてください。

「大卸から直接」or「仲卸を介して」仕入れる2つの方法

青果市場で仕入れを行う方法は、「卸売会社から直接仕入れる方法」と「仲卸を通して仕入れる方法」の2通りがあります。

どちらを選ぶかによって、必要な手続きや取引の自由度、仕入れられるロットの大きさなどが大きく変わってきますので、それぞれのルートの特徴と向いている業態について見ていきましょう。

【卸売会社から直接仕入れる】セリ・相対取引には買参人登録が必要

卸売会社から直接仕入れる方法は、「セリ」または「相対取引」によって行われます。いずれも卸売会社と直接取引を行う形式であり、事前に「買参人」としての登録を受ける必要があります。

買参人に登録されると、市場の営業時間内にセリへ参加できるほか、担当者との個別交渉による相対取引も可能になります。

大量に仕入れるスーパーマーケットや業務用卸、青果専門の小売店などでは、価格や数量を自らコントロールしやすいこの方法が主流です。

ただし、買参人登録には事業実態や経営状況などの審査があり、一定のハードルがあります。さらに、登録後の取引も基本的には大ロットが前提となるため、少量多品目の仕入れを希望する事業者には適さない場合もあります。

【仲卸から仕入れる】買参人登録は必要なし

買参人登録をせずに青果市場で仕入れを行いたい場合は、仲卸業者から仕入れることが基本となります。

仲卸は、卸売会社から仕入れた商品を小分け・加工しながら販売しており、小規模な飲食店や八百屋、EC販売業者などにとって利用しやすい存在です。

必要な品目を少量ずつ購入できるほか、指定のサイズや用途に応じた加工に対応してくれる仲卸もあります。

また、買参人であっても、急な欠品補充や特定商品の仕入れなど、柔軟な対応が必要な場面では仲卸を利用することが少なくありません。

支払い方法も現金・掛売など店舗によって選択肢があるため、初めて市場を利用する事業者でも取り引きしやすいのが特徴です。

青果市場を利用するのはどんな人? 市場利用者の6つのタイプ

では、実際に青果市場を訪れ、仲卸から仕入れを行っているのは、どういった業態の人たちなのでしょうか。ここからは、青果市場を利用する6つのタイプの事業者について、それぞれの特徴と市場を活用する目的や背景を見ていきましょう。

① スーパーや量販店のバイヤー

スーパーマーケットや量販店のバイヤーにとって、青果市場は売場づくりに欠かせない仕入れの拠点です。

とくに大量仕入れが求められる全国チェーンや大手量販店では、買参人として登録し、卸売会社との直接取引(セリ・相対)を行うのが一般的です。これにより、安定的な商品供給と価格交渉が可能になる点が大きなメリットです。

一方、地域密着型の中小規模のスーパーマーケットでは、柔軟に対応できる仲卸との取引を併用するケースが多く見られます。その日の市場で値頃な商品を選べるため、特売品や店舗ごとの売れ筋に応じた、きめ細かな仕入れが可能です。

なお、大手企業であっても一部では仲卸を併用するケースがあり、取引形態は業態や店舗方針によってさまざまです。

いずれの形態でも、バイヤーにとって市場は単なる仕入れの場ではなく、仲卸や卸売担当者との会話を通じて、相場やトレンドを把握できる情報収集の場としても活用されています。

② 青果店・八百屋のバイヤー

個人経営の八百屋や青果専門店は、仲卸からの仕入れをメインに市場を利用しています。小売業として多品目を少量ずつ扱う必要があり、その場で実物を見て、触れて、選べる仲卸の存在は不可欠です。

また、仲卸は「この時期はこの品目が動く」「このサイズがよく出ている」など、販売現場を意識した提案をしてくれることも多く、仕入れ担当者にとっては心強い存在です。

仕入れの頻度もほぼ毎日という店舗が多く、日々のやりとりを重ねるなかで自然と信頼関係が築かれ、長い付き合いにつながっていくケースも少なくありません。

③ 飲食店のオーナーやシェフ

飲食店を経営するオーナーや料理長にとって、青果市場は “旬の素材”を見極め、必要な量を仕入れるための大切な仕入れ先です。

メニューに合わせて使いたい品種やサイズを細かく指定することも多く、そうしたニーズに応えてくれる取引先を見つけることで、料理の質や提供スピードの安定にもつながります。

とくに個人経営の店舗やこだわりの強いシェフの場合、毎日のように市場に足を運ぶ方も多く見られます。そのなかで担当者との信頼関係が深まり、長期的な付き合いに発展していくのも、市場ならでは。

仕入れ方法としては、必要量や用途に応じて仲卸を活用することが多い一方で、一部の店では買参人登録をして直接取引を行うケースもあります。

④ 給食事業の仕入れ担当者(学校・病院など)

学校給食や病院、福祉施設などの給食事業者も、市場を通じて青果物を調達している業態のひとつです。

必要とされる量は多いものの、施設ごとに品目や規格が細かく指定されることも多いため、小分け・仕分け・加工・配送に対応できる仲卸との取引が主流となっています。

給食事業者は献立や納品スケジュールがあらかじめ決まっているケースが多いため、仲卸に発注内容を伝えておけば、決まった時間に指定の商品を納品してもらえる点は大きな利点です。

なお、大手の給食会社などでは、買参人登録を行い、卸売会社から直接仕入れるケースもあります。より大ロットでの安定供給を重視する現場では、このような形で市場を活用していることもあります。

⑤ 食品の加工・製造業者

カット野菜や惣菜、冷凍食品、ジュース・スムージー原料などを扱う加工・製造業者も、青果市場を活用する事業者のひとつです。

これらの業態では、安定供給に加えて、サイズ・等級・カット対応など加工に適した仕様で仕入れられるかどうかが重要なポイントとなります。

その点で、仲卸は商品を用途に合わせて仕分けたり、簡易加工に対応したりできる柔軟性があり、多くの加工業者にとって頼れる仕入れ先となっています。

また、商品の見た目をそれほど気にしなくても良い青果の加工においては、規格外品や業務用向けのロットを紹介してもらえる点もメリット。コストと品質のバランスをとりやすい仕入れ先として重宝されています。

⑥ 個人事業主・EC販売者

農産物を扱う個人事業主や、野菜・果物をオンラインで販売するEC事業者も、青果市場を活用する事業者のひとつです。

扱う量はそれほど多くなくても、新鮮で質のよい商品を仕入れたいというニーズは共通しており、そのために市場を利用する人が増えています。

取引の方法は、必要な分だけを柔軟に選べる仲卸との取引が主流ですが、一部の業者は買参人登録を行い、卸売会社と直接取引(セリ・相対)を選ぶケースもあります。

必ずしも大量仕入れでなくても、継続性やこだわりのある取引姿勢が評価され、取引が成立するケースもあるようです。

🌱 取引形態まとめ表

| 利用者タイプ | 主な仕入れ先 | 買参人登録 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|---|

| 🛒 スーパー・量販店のバイヤー | 卸売会社(直取引)、仲卸も併用 | 大手は登録あり/中小はなし | 大量仕入れに対応。相場情報の収集にも活用される。 |

| 🥬 青果店・八百屋 | 仲卸が中心 | 不要 | 少量多品目を仕入れ。仲卸から販売動向の情報も得られる。 |

| 🍴 飲食店オーナー・シェフ | 仲卸が中心、一部は卸売会社から | 一部登録あり | 旬や品質を重視。細かい規格指定にも対応可能。 |

| 🍱 給食事業者(学校・病院) | 仲卸が中心、大手は卸売会社も | 大手は登録あり | 規格・数量・納期が厳格。安定供給と配送対応が重要。 |

| 🏭 食品加工・製造業者 | 仲卸が中心 | 不要 | 規格外品や加工適性を重視。コストと品質のバランス重視。 |

| 👩💻 個人事業主・EC販売者 | 仲卸が中心、一部は卸売会社から | 一部登録あり | 少量でも新鮮さ重視。柔軟な取引が可能。 |

買参人になるには? 登録の流れと審査ポイント

卸売市場で仕入れを行うためには、「買参人(ばいさんにん)」として市場に登録する必要があります。

青果や鮮魚など、生鮮品を事業として扱う飲食店や小売店にとっては、安定した仕入れルートの確保に欠かせない制度です。

最後は、買参人として登録するまでの流れや、審査時に見られるポイントを解説します。

登録の流れを解説! 必要書類・審査項目・費用の目安

青果市場で直接仕入れるには、「買参人(ばいさんにん)」としての登録が必須です。

登録には所定の手続きと審査が必要で、登録完了までにはやや時間がかかる場合もあります。一般的な流れは以下の4ステップです。

取引を希望する市場の運営主体(地方自治体や卸売会社など)に合わせて、必要書類を準備します。一般的には以下のような書類が求められます。

- 登記簿謄本(法人の場合)または身分証明書(個人事業主の場合)

- 印鑑証明書

- 事業概要がわかる資料(店舗情報・取扱商品など)

書類がそろったら、所定の申込書とともに市場の管理者に提出します。郵送・窓口持参など市場ごとに受付方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。

市場によっては、書類審査だけでなく面談が行われる場合もあります。取引実績、事業の安定性、反社チェックなどが評価対象となります。

審査を通過すると、登録料(数万円〜10万円程度)を支払い、正式に買参人として登録されます。以降は「買参人証」などの証明書が発行され、市場内での仕入れが可能になります。

このように、審査を通過すると登録料(数万円〜10万円程度)を支払い、正式に買参人として登録されます。以降は「買参人証」などの証明書が発行され、市場内での仕入れが可能になります。

登録料には、市場ごとに定められた登録手数料(数千円〜1万円程度)や保証金(数万円〜10万円程度)が含まれるのが一般的です。保証金は取引の信用枠として設定されるため、初回の仕入れ規模によって変動することもあります。

市場によっては年会費が発生するケースもありますが、多くは無料か数千円程度です。なお、申請から登録完了までは1週間〜1か月程度かかることが一般的で、その期間を経て正式な取引が可能になります。

登録審査で見られるポイントとは? 個人事業主でも可能?

買参人登録では、提出された書類をもとに、市場側がいくつかの観点から審査を行います。取引の信頼性や事業の安定性が重視されるため、あらかじめチェックポイントを把握しておくと安心です。

【審査で確認される主なポイント】

・取引実績の有無:すでに小売店や飲食店として青果の取引経験があるかどうか。

・事業の安定性:事業期間や売上規模、今後の営業見込みなど。急な撤退や未払いのリスクがないかを確認されます。

・取扱商品の明確性:どんな野菜や果物をどこで販売するのか、市場側が把握できるように整理された事業計画や販路の説明が求められます。

・反社会的勢力との関係がないこと:申請時に誓約書の提出を求められることが一般的です。

こうした基準を満たしていれば、個人事業主や小規模店舗でも登録は可能です。とくに地方市場では個人規模の買参人も多く、実際には「個人経営の飲食店や八百屋」などが日常的に仕入れを行っています。

なお、具体的な審査基準や提出書類の細部は市場ごとに異なるため、申請時にはそれぞれの市場で定められた要項に従うことになります。

まとめ

今回は、青果市場の仕組みや仕入れ方法、利用者のタイプ、そして買参人登録の概要について紹介しました。

青果市場は、生産者と消費者をつなぐ重要な流通拠点であり、卸売会社・仲卸・買参人など多様な立場の事業者が関わっています。

全体像を理解しておくことで、流通の仕組みや仕入れの選択肢をより具体的にイメージできるはずです。今後の情報収集や検討の参考にしてみてください。

\📢 転職なら、生鮮業界特化の オイシルキャリア!/

🌱 青果の仕入れやキャリア形成についてもっと知りたい方は、業界特化型の求人サービス「オイシルキャリア」もあわせてご活用ください。業界に精通したキャリアアドバイザーが現場に即したアドバイスを提供し、転職活動をサポートいたします!

\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /